26/04/2018

Osservatorio sul festival Ipercorpo: aperte le iscrizioni

20/03/2018

Direction Under 30: aperto il bando per candidarsi

20/03/2018

Planetarium ai festival di teatro-ragazzi

19/03/2018

Teatro e giovani generazioni: un incontro-dibattito a Castelfiorentino

10/11/2017

Performing Gender: gran finale a Bologna

08/11/2017

Master in Imprenditoria dello spettacolo 17-18, Università di Bologna

07/11/2017

Con occhi nudi: un itinerario al femminile

05/11/2017

Lettera 22. Premio giornalistico nazionale di critica teatrale under 36

04/09/2017

Cornice Aperta. Aperitivo con gli artisti del Festival Danza Urbana

19/05/2017

Maggio all'infanzia, dal 17 al 21 maggio a Bari

04/05/2017

Ivrea Cinquanta – Mezzo secolo di Nuovo Teatro in Italia 1967 – 2017. Genova, 5-7 maggio

29/03/2017

Un teatro in mezzo ai campi: 8 aprile con le Ariette

24/03/2017

''La formazione del nuovo pubblico'': un convegno sabato 25 marzo ad Albenga

28/02/2017

“Comizi d’amore”, open call per registi/drammaturghi e attori under 35 di Kepler-452

11/01/2017

La cultura nell'economia italiana: il 13 gennaio un convegno a Bologna

05/12/2016

Impertinente Festival: il teatro di figura a Parma, dal 7 all'11 dicembre

07/10/2016

Master in imprenditoria dello spettacolo, Bologna, anno accademico 2016-2017

23/09/2016

Infanzia e città a Pistoia, dal 24 settembre al 5 novembre 2016

03/09/2016

Dalla Cultura alla Scuola: ''Cosa abbiamo in Comune'', il 7 settembre a Bologna

31/08/2016

Electro Camp – International Platform for New Sounds and Dance, a Forte Marghera dal 7 all'11 settembre

«È una certa ostilità alla vita che mi ha condotto al teatro […] Io non provo quel desiderio di produrre vita sulle scene che ha attirato quasi tutti gli scrittori. Voglio esattamente il contrario: produrre qualcosa senza vita. Al teatro voglio strappare la vita».

Elfriede Jelinek

Lunghi monologhi di figure che non hanno apparentemente nessuna relazione tra loro, in un ininterrotto flusso verbale che non si ferma neppure dinanzi ai confini imposti dai singoli personaggi e dal conseguente cambio delle battute, bruschi accostamenti di frasi idiomatiche, calembour e virtuosismi sintattici, citazioni dai classici della letteratura e riferimenti alla più trita quotidianità, mancanza di una vera e propria azione: il teatro di Elfriede Jelinek sembra oltrepassare per radicalismo espressivo tutto ciò che la drammaturgia del secondo Novecento ha pure offerto in termini di sperimentazione linguistica, dalla asimmetria dei dialoghi di Beckett alla riduzione monologica dei lavori di Thomas Bernhard. Protagonista assoluta è la sfera del logos, che impone la sua terribile forza su ogni altro elemento, si tratti dei requisiti scenici, dell'intreccio o della stessa identità delle dramatis personae. Sul palcoscenico non si rappresentano più accadimenti, situazioni, costellazioni psicologiche, azioni o personaggi. A esibirsi è solo il linguaggio, o meglio la langue nel senso di de Saussure, gli schemi espressivi storicamente e socialmente determinati, dai quali nessuno può prescindere, il grande calderone delle frasi fatte, delle formulazioni preordinate, degli stereotipi e dei luoghi comuni, le scorie verbali della tradizione letteraria e religiosa, i «miti d'oggi», nella loro articolazione idiomatica. Ma non c'è, in questa virtuosa girandola di parole e proposizioni, l'idea lacaniana di un inconscio linguistico che da sé produce effetti magici e stranianti, mostrando nel suo fondo il luccichio del vero e dell'assoluto. Al contrario la drammatizzazione del logos è svolta con intento critico. Se la nostra langue è il nostro mondo, se il nostro mondo è dunque fatto di parole, mondo e parole mentono. Il teatro non è rivelazione dell'autentico, ma disvelamento della menzogna.

Nel suo trasgredire apertamente le norme fondamentali del genere – illusione scenica, dialogicità, centralità dell'azione –, la drammaturgia di Elfriede Jelinek si pone ai limiti della rappresentabilità e costituisce per questo anche una sfida per ogni regista e uomo di teatro, accolta peraltro con coraggio e passione sulle scene di lingua tedesca, a riprova dell'intatta vitalità di questo mondo. Eppure l'arte della parola della Jelinek è intrinsecamente teatrale, nel senso che essa è in primo luogo un'arte del mostrare e del mettere in scena. L'autrice non interviene nella tessitura drammaturgica con interventi diretti che rivelino il suo punto di vista. Al contrario, la stessa posizione autoriale è ironicamente inserita nel gioco delle parti e sottoposta al processo di drammatizzazione. I lavori teatrali di Elfriede Jelinek vogliono mostrare il mondo (compresa la stessa posizione di chi scrive), ma non vogliono dimostrare nulla. Non c'è riflessione dei personaggi sui loro comportamenti, perché personaggi e comportamenti si danno solo come maschere linguistiche, prive di spessore e di capacità di giudizio. La riflessione è affidata al solo spettatore. Mostrare è già un atto critico.

Subordinando il ruolo dei personaggi al fluire incessante della langue, la Jelinek trasforma le sue figure in voci, sdoppiandole dal corpo esibito sulla scena. L'autrice porta così alle estreme conseguenze un'idea a lungo coltivata dal teatro austriaco del Novecento e che ha probabilmente il suo iniziatore in Karl Kraus.

Con gli anni ciò che rimaneva di intreccio tradizionale nel teatro dell'autrice si è andato progressivamente sfaldando, insieme ad ogni riferimento a Brecht. In qualche modo, anzi, la drammaturgia di Elfriede Jelinek rappresenta un'inversione di marcia rispetto al teatro epico, nell'eliminazione sistematica di ogni commento autoriale, a favore dell'autonomia dell'oggettivazione scenica. Costante è tuttavia rimasto il gioco di riferimenti intertestuali, il richiamo a figure della letteratura e della storia, la ripresa di elementi tratti dall'attualità politica.

In molti drammi la Jelinek ripropone il paradigma, centrale in tanta letteratura del Novecento, dell'antitesi tra arte e vita, che però assume una singolare declinazione. L'assoluto dell'arte, sottratto alle imperfezioni dell'esistenza, diviene una condizione di non-vita, di morte. Nella loro artificiosità, nel loro ripetere parole dette da altri, le figure di tutti i drammi della Jelinek sono figure che non hanno una vita reale. Le loro voci sono postume.

Certamente il teatro di Elfriede Jelinek resta, nella sua estrema provocazione, una sfida per tutti i destinatari coinvolti: registi, attori, traduttori e naturalmente lettori. Ma resta, in primo luogo, una sfida per i nostri tempi.

Luigi Reitani

Il presente saggio è apparso in forma più estesa nell’introduzione al volume Sport. Una pièce - Fa niente. Una piccola trilogia della morte (Ubulibri, 2005). Per gentile concessione dell'autore.

18 luglio 2018

Sansepolcro, Kilowatt Festival

A Porte Aperte. Un convegno sui processi creativi tra sguardi, ricerche, residenze

30 maggio 2018

Bologna

Presentazione cd audio Crescere spettatori

Baci dalla provincia

Note, appunti, cronache, recensioni sulla scena teatrale italiana e internazionale

Interviste

Conversazioni sulla scena contemporanea italiana e internazionale

La qualita' dell'aria

Approfondimenti, riflessioni, spunti: questioni che ci stanno a cuore partendo dalle opere per arrivare ai "teatri", e che vorremmo condividere

Scritture, drammaturgie

Note, appunti, percorsi sul panorama editoriale attento alle arti sceniche

Radio

Raccogliamo in questa sezione alcune delle puntate radiofoniche dal vivo curate da Altre Velocità

Doppiozero - Teatri presenti

Approfondimenti, ritratti, recensioni, interviste per Doppiozero, rivista diretta da Marco Belpoliti. In questo spazio raccogliamo gli articoli a un mese di distanza dalla loro uscita

La parola attore

Cosa chiediamo a un attore, a una attrice? Cosa chiedono loro a noi? Scritti d'attore e di attrici originali per Altre Velocità

marzo-maggio 2018

Planetarium

Osservatorio sul teatro ragazzi

14 - 22 ottobre 2017

Vie Festival 2017

Laboratorio di critica e giornalismo

giugno 2017

Futuri Maestri

Laboratorio Futuri giornalisti

28-31 ottobre 2016

Crisalide

Perché passi un po' di caos libero e ventoso

ottobre 2016

Vie Festival 2016

Arti sceniche internazionali e italiane

22 settembre - 2 ottobre 2016

Contemporanea Festival 2016

Le arti della scena

ottobre 2015

Vie Festival 2015

Arti sceniche internazionali e italiane

1-4 ottobre 2015

Crisalide

Non è successo niente, è ciò che stiamo diventando

25 settembre - 4 ottobre 2015

Contemporanea Festival 2015

Le arti della scena

Febbraio - aprile 2015

Nelle pieghe del Corpo

Virgilio Sieni, Bologna

ottobre 2014 - marzo 2015

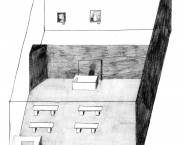

Festival Focus Jelinek

Festival per città

9-25 ottobre 2014

Vie Festival 2014 Modena___Emilia

Arti sceniche internazionali

10 - 20 luglio 2014

Santarcangelo · 14

Festival internazionale del teatro in piazza

12 - 21 luglio 2013

Santarcangelo · 13

Festival Internazionale del Teatro in Piazza

aprile 2013

Pinocchio della non-scuola

Immagini a cura di Osservatorio Fotografico, note a margine su Pinocchio

5-13 ottobre 2012

Tempo Reale Festival

Ricerche musicali contemporanee

14 - 23 luglio 2012

SANTARCANGELO •12

Festival internazionale del teatro in piazza

Primavera 2012

Vie Scena Contemporanea Festival

Arti sceniche internazionali

Marzo 2012

BilBolbul 2012

fumetto, illustrazione, disegno

ottobre 2011

Vie Scena Contemporanea Festival

Teatro internazionale a Modena, Carpi, Vignola e limitrofi

Settembre 2011

Arca Puccini - Musica per combinazione

Rock indipendente italiano e internazionale

febbraio 2015

Radio Zolfo - Rafael Spregelburd

Con Rafael Spregelburd e Silvia Mei

febbraio 2015

Radio Zolfo - Interpretare Elfriede Jelinek

con Elena Bucci Fiorenza Menni / Ateliersi Anna Amadori e Olga Durano / Teatri di Vita e con Elena Di Gioia

maggio 2013

Radio Zolfo #festa13

Con Cristina D'Alberto, Marco Valerio Amico, Chiara Lagani. Showcase di Mangiacassette

aprile 2013

Radio Zolfo Focus Melquiot

Con Anna Amadori, showcase di Guido Sodo

2012

Barokthegreat, Gli Incauti, Menoventi, Orthographe

CODA - Teatri del presente

2010

Disegni e parole dal teatro di Fanny & Alexander, Motus, Chiara Guidi/Societas Raffaello Sanzio, Teatrino Clandestino

UN COLPO

2009

Azione e immaginazione da Cantieri a Anticorpi XL

Giovane Danza d'Autore